3260. 7.30.2004 from ? さん

はじめまして

この昆虫の名前を教えてください

2階のベランダで撮影しました

よろしくお願いします

園長:このメタリックグリーンに輝く美しい虫は、ハチの一種で「オオセイボウ」という種類だと思います。(漢字で書くと「大青蜂」) 園長:このメタリックグリーンに輝く美しい虫は、ハチの一種で「オオセイボウ」という種類だと思います。(漢字で書くと「大青蜂」)

スズバチに寄生する寄生蜂です。

3259. 7.28.2004 from 亀男 さん

こんにちは 亀男です。

今回は私と弟の見つけた虫たちについて教えていただきたくてメール致します。

少し古いですが、7種類の虫たちです。

(1)は黒と白の2色だけの蜘蛛です。

見つけたときはもう1匹茶色いのがいたのですが、落ちていってしまって撮影できませんでした。

(2)aと(2)bは弟が電子ジャーに付いているのを見つけて私が撮影しました。(私的には「アオイラガ」の仲間だと思います)

(3)は「セイタカアワダチソウ」の裏に大量に付いていた「アワダチソウグンバイ」の中に一緒に1匹だけ紛れ込んでいたグンバイです。

(4)は黄色い蛾です。

(5)は母の車に付いていた黄色い毛虫です。((4)と(5)は両方台風6号が過ぎていった日に撮影しました)

(6)はトイレの壁に付いていた蛾です。(たぶんチャドクガかな〜?)

(7)は草むらに1匹付いていたもの撮影しました。

あとそれからイラストの方は弟が見たという金色のゴキブリを本人に描いてもらいました。(弟はそのゴキブリを見つけたときに私を呼んでいたらしいのですが芝刈り機の音で聞こえなかったので撮影できませんでした)

全て正式名称がわかりません。

画像でわかるといいんですけど・・・。

長々とすみません。

では鑑定お願いします。

園長:(1)は、「ヤハズハエトリ」でしょうか‥。 園長:(1)は、「ヤハズハエトリ」でしょうか‥。

(2)は、「ヒロヘリアオイラガ」です。

(3)は、‥よくわかりません。

(4)は、「ゴマダラキコケガ」です。

(5)は、「リンゴドクガ」の幼虫です。

(6)は、「チャドクガ」で合っているように思います。

(7)は、「ネグロシロマダラハマキ」です。

金色のゴキブリのイラスト、なかなか力作ですね。

普通のクロゴキブリぐらいの大きさがあったのでしょうか? 金色のゴキブリはいないので、もしかしたら羽化したばかりで、だんだん色づきつつあったのが、金色に見えたのかもしれませんね。

3258. 7.28.2004 from 虫好き息子の母 さん

先日何の巣かわからないという写真を送らせていただいた虫好き息子の母です。

おととい覗いてみると丸い穴が二つに増えており、先ほど見たら三つに増えていました。

5分くらい見ていましたが、相変わらず巣の主の出入りはありませんでした。

増えているということは今現在生活している巣なのでしょうね。

夫に見せても「こんな巣見たことない」と言っておりました。

送った写真に変化がありましたので、報告させていただきました。

(デジカメ不調のため写真は撮れませんでした)

園長:穴は等間隔に開いているでしょうか?だんだんと穴が増えていって、しかし虫の出入りがないということは、やっぱりドロバチの仲間あたりかも。巣の中はいくつかの部屋に分かれていて、それぞれの部屋から羽化した成虫が巣立っていったのかもしれません。 園長:穴は等間隔に開いているでしょうか?だんだんと穴が増えていって、しかし虫の出入りがないということは、やっぱりドロバチの仲間あたりかも。巣の中はいくつかの部屋に分かれていて、それぞれの部屋から羽化した成虫が巣立っていったのかもしれません。

そうであれば、全部巣立ってしまったら、いちおう、巣としてはお役御免になるのだと思います。

3257. 7.27.2004 from 茜まま さん

茜ままです。毎日、暑いですね。

暑すぎるのか、昨年より虫達の来訪が少なく、寂しい毎日です。

そんな今日、我が家へ『ナガメ』が遊びにきました。...アブラナ科の植物なんてあったかしら?犬の顔のような模様だといいながら、娘はひっくり返して観察。裏も赤と黒できれいなんですね。

台風が心配ですが、明日から伊豆へ家族旅行!磯辺の生き物観察を楽しんできます。

園長:暑すぎて、ほんとうに昼間は虫の姿をあまり見かけませんね。セミの仲間だけは、例年以上に大発生しているようですけど‥。 園長:暑すぎて、ほんとうに昼間は虫の姿をあまり見かけませんね。セミの仲間だけは、例年以上に大発生しているようですけど‥。

ナガメのお腹は初めて見ました。背中の模様を犬に見立てられたのも面白いですね。

季節外れの台風が南海上を横切っていますが、どうか旅行が楽しくありますように。

3256. 7.27.2004 from めりべ さん

園長先生!ご無沙汰しています。めりべです。

こんなに特徴のあるカメムシなのに、調べてみてもなかなかヒットしません。ツノカメムシの仲間ではないかと踏んで、探してみたのですが、そもそもハズしているのでしょうか?よろしくお願いいたします。

7/23.場所は、長野県入笠山の高層湿原です。

白樺の木の幹にしがみついていました。

7/22、入笠湿原で撮影しました。「ヤナギラン」の葉っぱの沢山ついていました。・・・と思ったら、「カワラマツバ」にもついていて、むしゃむしゃ葉っぱを食べていました。この芋虫の正体(スズメガの仲間だと思うのですが・・・)は、いったいなんでしょうか?

黄土色のタイプと黒いタイプといましたので、見て下さい。(同種だと思います・・。)

これも、とても気になっている写真なのです。「イカリモンガ」だと思うのですが、写真を撮ろうとカメラを近づけたら逃げてしまったので、いったん諦めて通り過ぎました。引き返して来た時に、同じ木(ウリハダカエデ)の同じ葉を見てみたら、全く同じ場所に、同じ個体?がまた止まっています。

こんどは、写真を撮って、画像を拡大してみると、腹部の先端(尾端)から、何かを出しています。

この行動はいったいなんでしょうか?もしかするとこれは、マダラチョウの仲間などで知られている「ヘアーペンシル」?というものでしょうか?・・・とすると、この個体は雄で、雌を呼ぶために、定位置に止まり、フェロモンを発散させているのでしょうか?蛾の場合、雌のフェロモンに誘われ、雄が交尾に現れる事例はよく知られていますが、この場合はどうなんでしょうか?

どうぞ、よろしくご教授下さい。お願いいたします。

撮影場所.入笠山

撮影月日.7/22

園長:白樺にとまっている美しいカメムシは、「ツノアオカメムシ」です。 園長:白樺にとまっている美しいカメムシは、「ツノアオカメムシ」です。

ツノカメムシ科ではなくて、カメムシ科に属する種類です。(ややこしいですよね)

ヤナギランの物凄いイモムシは、どちらもスズメガ科の「イブキスズメ」の幼虫だと思います。

成虫は上品な美しさを持っており、わりと珍しい種類です。

イカリモンガの尾端にあるものは、おっしゃるとおりヘアペンシルのように見えますね‥。

ガの場合、メスがフェロモンを出してオスを呼び寄せるものがほとんどなのですが、このヘアペンシルの形状は確かに、マダラチョウのオスが出すものにそっくりですよね。

しかし、腹部の太さからするとメスのような気もするし‥。

結局よくわからなくてすみません。

3255. 7.27.2004 from ブンブン さん

園長さん こんばんは

はじめてメ−ルしますブンブンと申します。

先日、京都府の方で撮影したものなのですが、名前がわかりません。教えて下さい。

よろしくお願いします。

園長:これは、カミキリムシの仲間の「クロカミキリ」ではないかと思います。 園長:これは、カミキリムシの仲間の「クロカミキリ」ではないかと思います。

触角が短く、全然カミキリムシらしくないカミキリムシです。

P.S.

携帯からもメールを送っていただきましたが、最初のパソコンメールでも画像はちゃんと届いていましたよ。(パソコンの方が綺麗だったのでそちらを掲載しました)

3254. 7.27.2004 from ないとう さん

こんにちは。クワガタのことで初歩的な質問なんでしょうけど、子供に聞かれて答えられないので教えていただきたいと思います。

クワガタって、何年も生きるものと一年で死んでしまうものがあるんでしょうか。具体的には、ノコギリクワガタ、ミヤマクワガタ、コクワガタ、ニジイロクワガタについて教えていただきたいんですけど・・・・。何年か生きるクワガタは、例えばそれが三年生きるとすると、三年目に交尾するんですか?それとも寿命に関係なくその年毎に交尾、産卵するんでしょうか、それとも交尾したら三年生きてなくても死んでしまうのでしょうか。つまり、オス、メスは一緒に入れておかないほうがいいのか、入れておいてもかまわないのかと言う質問なんですけど。つまらない質問ですみませんが、どうぞよろしくお願いします。

園長:クワガタの寿命は種類によっていろいろです。 園長:クワガタの寿命は種類によっていろいろです。

ノコギリクワガタ、ミヤマクワガタは、通常は越冬できずに秋のうちに死んでしまいます。

コクワガタは、越冬して、数年間生きる場合があります。

ニジイロクワガタは、自然にいるものではなく飼育下での話になりますが、寿命は1年前後です。

何年も生きるコクワガタなどの場合も、毎年交尾して産卵します。繁殖活動をしたからといって、その年で必ず死んでしまうわけではありません。

ただ、越冬しない種類も含めて、繁殖活動をしない場合の方が寿命は長くなることが多いようです。

3253. 7.27.2004 from ヤナセ さん

はじめまして。

ヤナセ(HN)と申します。

実は今朝、もう本当に不思議な生き物を見つけてしまいました。

虫……だと思うのですが、なにしろ初めて見るタイプの生き物で、いったいどういう虫なのか見当がつかず、朝からずっと気になっていました。

いろいろと検索をかけていたらこちらのサイトのことを知り、メールさせていただきました。

写真でも撮っておけばよかったのですが、あいにく手元にカメラもなく、動揺したあまり思わず川に捨ててしまったので、記憶に頼って描いた絵を添付させていただきました。

庭場で寝っ転がっていた我が家の猫の毛にへばりついていました。

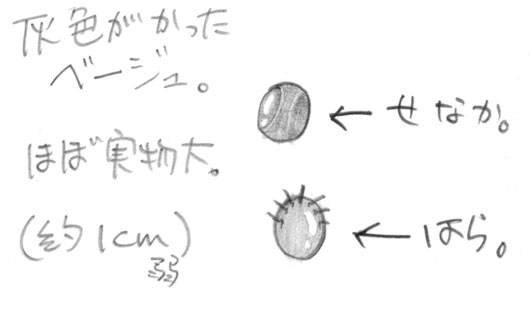

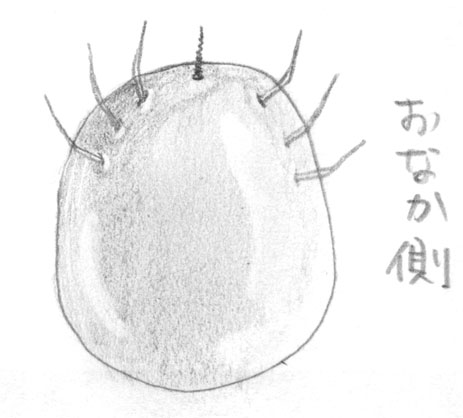

体長は1センチ弱ほどで、かすかに楕円形をしていて、背中に微妙に模様はあるものの、灰色がかったベージュ色の身体は節がありませんでした。

つるつるで、光沢がありました。

身体は硬いわけではなく、むしろ柔らかいくらい。

ひっくり返してみても、おなかの側にも体節は一切見受けられませんでした。

嘴(のような口)と6本の足が、何もない部分からいきなり「ぷつん」と、やわらかなビニールを突き破るような形で出ていました。

これって、本当に虫なんでしょうか?

……って、節っぽい足が6本あったし、虫だとはおもうんですが……

本当に、今まで見たことがありません。

これがどういう種類の虫なのか、よろしければ教えて頂きたいと思って、メールさせていただきました。

大変に不躾な内容となっていると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

園長:記憶をたよりに描かれたのに、とてもよく雰囲気を捉えられていますね。 園長:記憶をたよりに描かれたのに、とてもよく雰囲気を捉えられていますね。

これは、たぶん「マダニ」の仲間だと思います。

ペットか何かの血を吸って、こんなにまるまる太ったものと思われます。

ダニなので、よく見ると、脚は8本あったはずです。

3252. 7.27.2004 from 陽子 さん

学校の帰りに、道路でバタバタしている大きな蛾を見つけて、連れて帰って、調べてみると、シンジュサンでした。

もし、この子がメスだったら卵を生む可能性がありますよね?

シンジュサンの雄と雌はどうやって見分けるのですか?(成虫なら大丈夫ですが、幼虫は苦手なので、卵を産む前に逃がしてやりたいんです。雄だったら、写真を何枚か取らせてもらってから、逃がします。)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

7.28(再メール)

こんにちわ。

先日、シンジュサンの雄と雌の見分け方をお聞きしたんですが…。

一足遅かったです。卵を生んでました…。

ちなみにその子は7個程生みました。

卵は9日ぐらいに孵るそうですね。

私の虫かごには何故か蓋がないので、新しい物を購入した方が良いですよね?

大きさはどれくらいが良いんでしょう?

あと、幼虫は最大でどれくらいになりますか?

そうなるまでにどれくらいかかるのですか?

質問、多くて申しわけありません。

園長:シンジュサンのオスメスは触角で見分けられます。触覚が櫛状であればオスです。メスの触覚にも毛がはえていますがオスより毛はかなり短いです。 園長:シンジュサンのオスメスは触角で見分けられます。触覚が櫛状であればオスです。メスの触覚にも毛がはえていますがオスより毛はかなり短いです。

‥でも、もう遅かったですね。メスだったんですね。

卵はもっと産みそうな気がするので、親は早く逃がしてあげた方がいいかもしれませんね。

シンジュサンの幼虫は、成長すると5cmぐらいになります。孵化から育ちきるまで30〜40日ぐらいかかります。

かなり大きくなるので、ケースは幅30cm以上はあったほうがいいと思います。

蓋はもちろん必要ですが、布などを張って蓋代わりにする手もあります。

3251. 7.27.2004 from ぱんたろう さん

はじめまして。ハンドルネーム「ぱんたろう」と申します。

実は、本日わが家の玄関先で見つけた虫について、教えていただきたいのです。

発見場所は京都府乙訓郡の住宅街です。

ブロック塀にとまっていました。

体長は約3.5センチで、体は鮮やかな抹茶色、茶色、黄色。

尾(?)の先は黒く、シャコのように少し扇形をしていて、毛?のようなものが密集しているように見えます。

羽はトンボのように透き通っているので、蛾ではないと思うのですが…。

見た事のない虫なので、刺したりしないか、また家の周りで繁殖したりしないかと家族もとても心配しています。

どうぞ、よろしくご返答下さいませ。

園長:これは、スズメガの仲間の「オオスカシバ」です。 園長:これは、スズメガの仲間の「オオスカシバ」です。

日中に、ホバリングしながらいろいろな花の蜜を吸います。

刺したり噛んだりといったことは一切ありませんのでご安心ください。

幼虫は、クチナシの葉っぱを食べますので、もし、近くにクチナシが植わっていたら、さかんに繁殖します。

|